以(yǐ)前人(rén)們提起鮑勃·迪倫,會說(shuō):“這(zhè)可是(shì)一(yī / yì /yí)位獲得過諾貝爾文學獎提名的(de)歌手”。現在(zài)人(rén)們已經準備好改口了(le/liǎo):“這(zhè)可是(shì)一(yī / yì /yí)位獲得過諾貝爾文學獎的(de)歌手!”

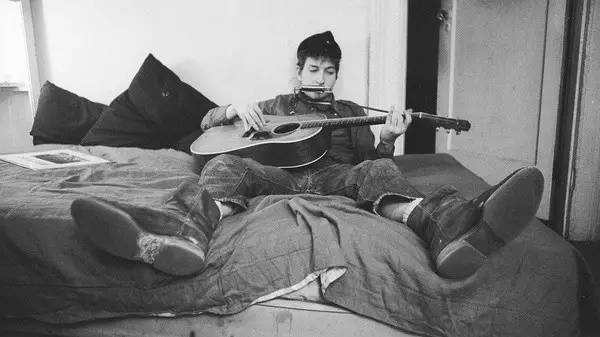

早在(zài)1996年和(hé / huò)2006年,鮑勃·迪倫就(jiù)兩次獲得過諾貝爾文學獎的(de)提名,當2016年預言終于(yú)成真後,人(rén)們半是(shì)驚訝,半是(shì)深以(yǐ)爲(wéi / wèi)然。“一(yī / yì /yí)個(gè)平庸的(de)歌手,不(bù)錯的(de)吉他(tā)手,出(chū)色的(de)口琴家,優秀的(de)作曲家,天才的(de)詩人(rén)”。民間流傳的(de)評價,契合了(le/liǎo)瑞典文學院授予鮑勃·迪倫的(de)頒獎詞:“他(tā)爲(wéi / wèi)偉大(dà)的(de)美國(guó)歌曲傳統開創了(le/liǎo)全新的(de)詩意表達”。

鮑勃·迪倫是(shì)當之(zhī)無愧的(de)天才,如今他(tā)集格萊美終身成就(jiù)獎、普利策獎特别榮譽獎、金球獎最佳原創歌曲獎、奧斯卡最佳原創歌曲獎,以(yǐ)及諾貝爾文學獎等各種人(rén)世最顯赫的(de)榮耀于(yú)一(yī / yì /yí)身,人(rén)們笑稱:就(jiù)差一(yī / yì /yí)塊奧運會獎牌了(le/liǎo)。一(yī / yì /yí)生精力旺盛的(de)鮑勃·迪倫寫歌無數,從上(shàng)世紀60年代至今,單是(shì)耳熟能詳的(de)金曲,都快趕上(shàng)有些歌手的(de)全部作品量了(le/liǎo)。

《事情變了(le/liǎo)》 (Things Have Changed) 、《答案在(zài)空中飄揚》(Blowin' in the Wind)、《猶如滾石》(Like a Rolling Stone)……

與另一(yī / yì /yí)位搖滾巨星大(dà)衛·鮑伊相似,鮑勃·迪倫在(zài)影視領域也(yě)有不(bù)俗的(de)成績。在(zài)IMDb上(shàng),他(tā)爲(wéi / wèi)影視配樂的(de)記錄共有614條,此外鮑勃·迪倫還出(chū)演過多部電影,參與了(le/liǎo)四部紀錄片,獲得過一(yī / yì /yí)次奧斯卡最佳配樂獎。

1976年

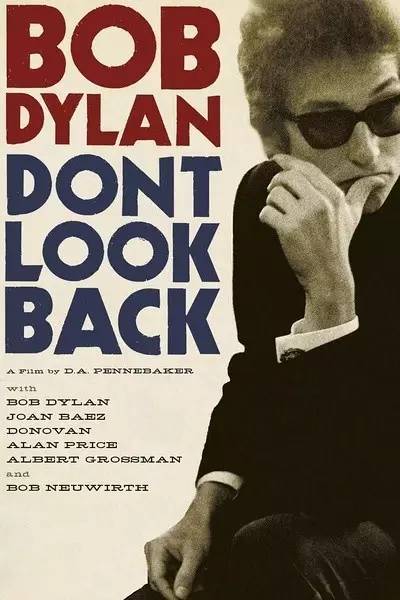

《别回頭》(Dont Look Back)彭尼貝克是(shì)二十世紀最爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)的(de)紀錄片導演,在(zài)他(tā)的(de)鏡頭下,藝術和(hé / huò)政治是(shì)最常見的(de)主題。1967年他(tā)爲(wéi / wèi)鮑勃迪倫拍攝了(le/liǎo)《别回頭》,這(zhè)部記錄片是(shì)對迪倫1965年英國(guó)巡演的(de)忠實記錄,導演用影象清晰地(dì / de)呈現了(le/liǎo)那時(shí)的(de)鮑波與“批頭士”是(shì)多麽的(de)不(bù)同。雖然此前他(tā)僅僅聽說(shuō)過迪倫的(de)名字,但跟随後者完成英國(guó)巡演後,他(tā)對于(yú)這(zhè)位天才歌手有了(le/liǎo)更深入的(de)了(le/liǎo)解,也(yě)通過鏡頭讓全世界的(de)樂迷對于(yú)迪倫有了(le/liǎo)更深的(de)認識。片中年輕的(de)他(tā)無與倫比的(de)傲慢,機智,激情洋溢。

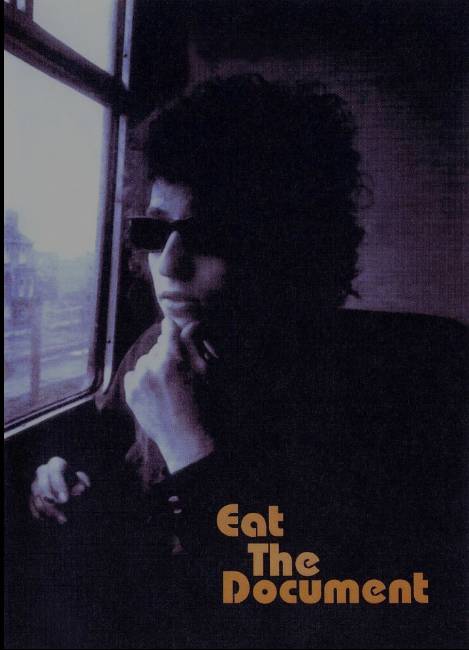

早在(zài)1972年,鮑勃·迪倫就(jiù)自導自演了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)部紀錄片《吃掉文件》(Eat the Document),這(zhè)部紀錄片記錄了(le/liǎo)鮑勃·迪倫和(hé / huò)霍克斯在(zài)英國(guó)旅行的(de)故事。

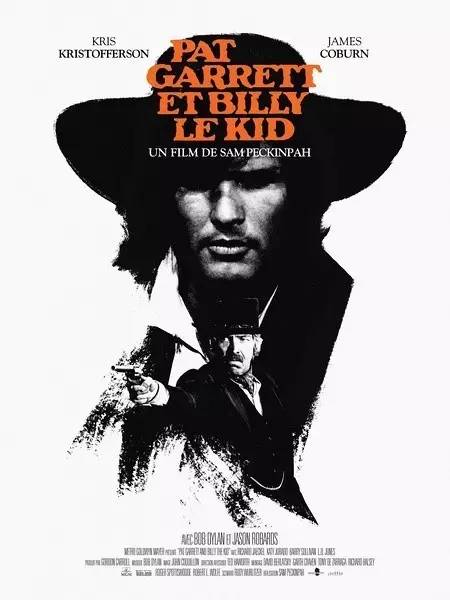

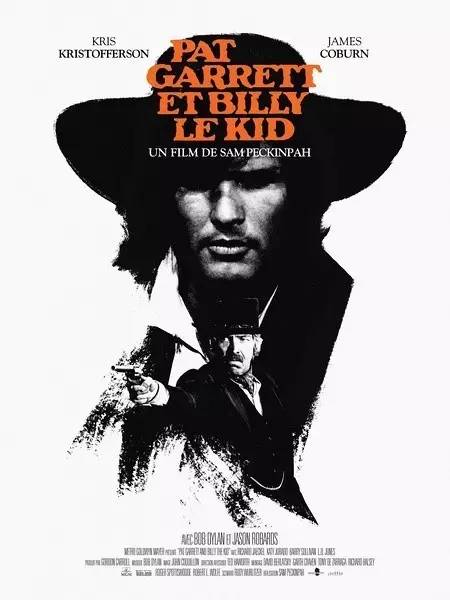

《比利小子(zǐ)》(Pat Garrett & Billy the Kid)1973年,鮑勃·迪倫和(hé / huò)暴力美學大(dà)師山姆·佩金法合作了(le/liǎo)電影《比利小子(zǐ)》,迪倫飾演一(yī / yì /yí)個(gè)名叫“Alias”的(de)角色,Alias的(de)詞意是(shì)“别名”,并且爲(wéi / wèi)電影演唱了(le/liǎo)主題曲,也(yě)就(jiù)是(shì)他(tā)的(de)經典之(zhī)作——《Knockin' On Heaven's Door》。比利小子(zǐ)是(shì)美國(guó)曆史上(shàng)的(de)傳奇罪犯,真名爲(wéi / wèi)威廉·邦尼(William Bonney),他(tā)年輕時(shí)四處流浪,最擅長的(de)就(jiù)是(shì)拔槍射擊。導演山姆·佩金法是(shì)赫赫有名的(de)美國(guó)動作電影大(dà)師,暴力美學的(de)開山鼻祖。佩法金當時(shí)并不(bù)熟悉迪倫,聽了(le/liǎo)他(tā)專門爲(wéi / wèi)電影寫的(de)兩首歌《Billy》和(hé / huò)《Goodbye Holly》後,給了(le/liǎo)他(tā)這(zhè)個(gè)角色。 Alias是(shì)片中最神秘、最模糊的(de)角色,迪倫在(zài)車禍之(zhī)後的(de)隐居生活使得這(zhè)個(gè)角色像是(shì)爲(wéi / wèi)他(tā)量身定做的(de)一(yī / yì /yí)樣。

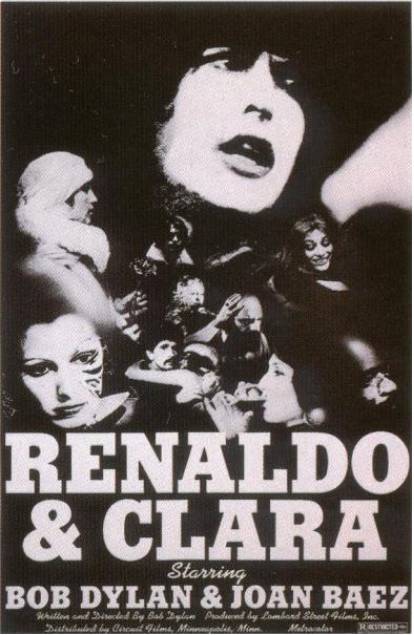

1977年

《雷納多和(hé / huò)克拉拉》(Renaldo and Clara)

1977年迪倫與薩拉正式離婚,迪倫又投入到(dào)另一(yī / yì /yí)次“滾雷”樂隊巡回演出(chū)中,并從中産生了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)段長達4個(gè)小時(shí)的(de)超現實影片《雷納多和(hé / huò)克拉拉》,該影片中插入了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)段由迪倫表演的(de)半自傳性的(de)音樂會。1978年,即該影片上(shàng)演的(de)那一(yī / yì /yí)年,又發行了(le/liǎo)唱片《江湖合法》(Street Legal),從這(zhè)張唱片可以(yǐ)明顯的(de)聽到(dào)迪倫正發生着宗教信仰的(de)改變,那生動形象的(de)描述和(hé / huò)類似福音音樂的(de)伴唱不(bù)久就(jiù)使他(tā)着了(le/liǎo)迷。

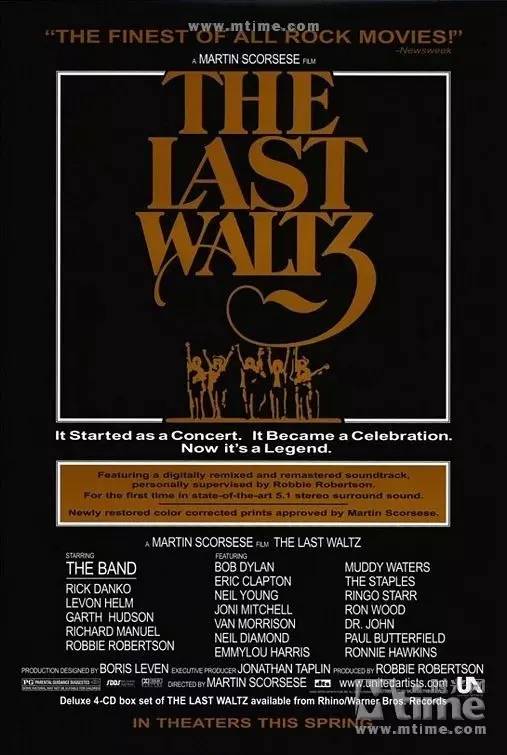

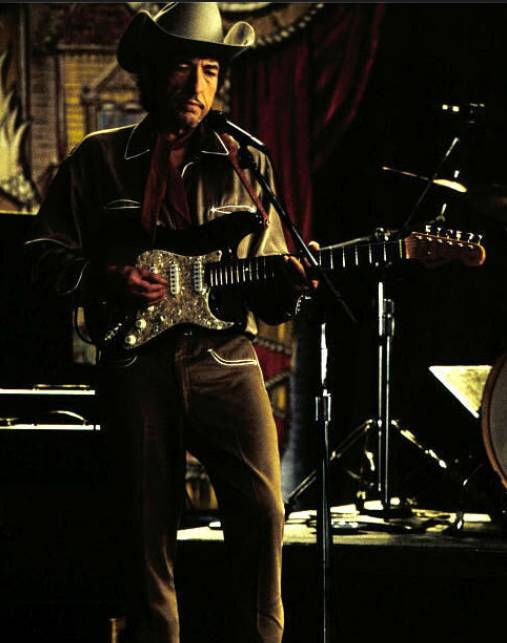

《最後的(de)華爾茲》(The Last Waltz)《最後的(de)華爾茲》是(shì)導演馬丁·斯科西斯1978年音樂紀錄片名作,從Bob Dylan、Neil Young到(dào)Eric Clapton、Van Morrison,演出(chū)陣容一(yī / yì /yí)流。本片是(shì)美國(guó)搖滾樂隊“The Band”成員在(zài)一(yī / yì /yí)起走過十多年的(de)曆程後,在(zài)舊金山作告别演出(chū)音樂會的(de)紀錄片,有多位大(dà)腕級搖滾歌星客串。

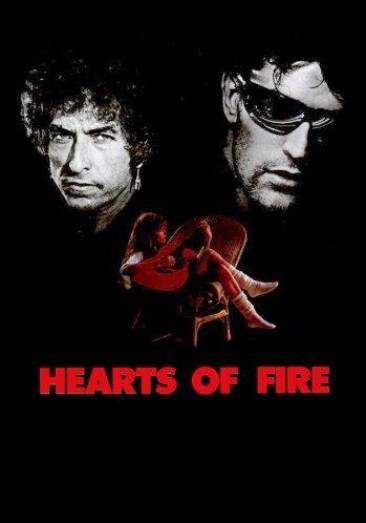

1987年

《Hearts of Fire》

1987年,鮑勃·迪倫出(chū)演了(le/liǎo)歌舞電影《Hearts of Fire》。這(zhè)部由魯伯特·艾弗雷導演的(de)電影受到(dào)了(le/liǎo)觀衆的(de)熱烈關注。 迪倫飾演片中退隐的(de)搖滾明星 Billy Parker。

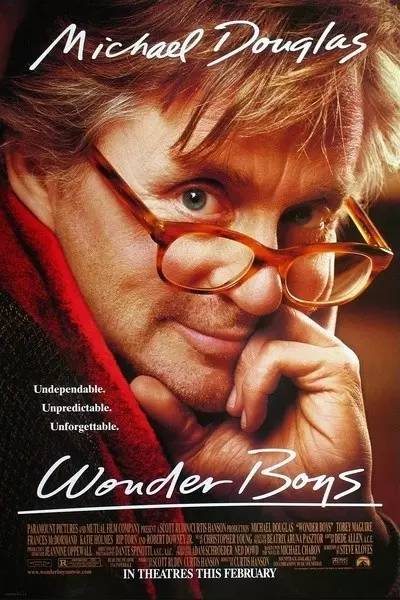

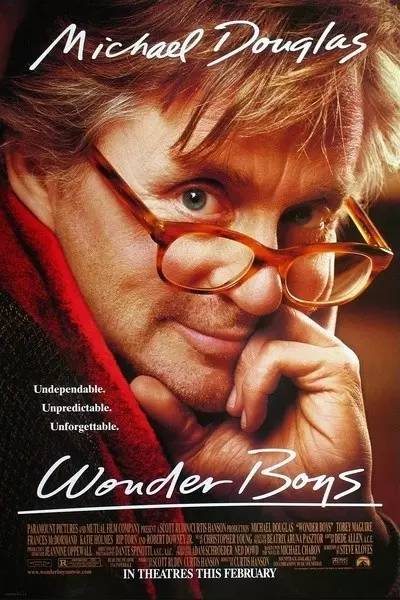

2000年,鮑勃·迪倫憑借爲(wéi / wèi)電影《奇迹小子(zǐ)》創作的(de)原聲歌曲《事情變了(le/liǎo)》(Things Have Changed)獲得了(le/liǎo)第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎,以(yǐ)及2001年的(de)金球獎最佳原創歌曲獎。此後小金人(rén)就(jiù)陪着他(tā)四處巡演,迪倫總喜歡把它擺在(zài)舞台音箱上(shàng)。“People are crazy and times are strange,I’m locked in tight, I’m out of range,I used to care, but things have changed……”

《蒙面與匿名》(Masked and Anonymous)這(zhè)是(shì)一(yī / yì /yí)部迪倫主演的(de)喜劇,人(rén)們習慣将充滿隐喻的(de)片名與迪倫拒絕任何标簽的(de)性格對等起來(lái)。這(zhè)部小成本的(de)獨立制作邀請了(le/liǎo)無數大(dà)腕加盟,這(zhè)被視爲(wéi / wèi)迪倫強大(dà)号召力的(de)象征。有趣的(de)是(shì), 片中有長約40分鍾鮑勃·迪倫演唱的(de)歌,既包括那些經典曲目,也(yě)有不(bù)少他(tā)新寫的(de)作品。編劇在(zài)創作時(shí)将鮑勃·迪倫的(de)部分歌詞作爲(wéi / wèi)對白編入了(le/liǎo)劇本,而(ér)且鮑勃·迪倫本人(rén)也(yě)是(shì)編劇之(zhī)一(yī / yì /yí)。《沒有家的(de)方向》(No Direction Home)這(zhè)位美國(guó)搖滾樂曆史上(shàng)的(de)傳奇人(rén)物,也(yě)是(shì)紀錄電影的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)經典題材。2005年,鮑勃·迪倫參演了(le/liǎo)著名導演馬丁·斯科塞斯執導的(de)人(rén)物傳記長片《沒有家的(de)方向》,紀錄片用長達約4個(gè)小時(shí)的(de)時(shí)間講述了(le/liǎo)鮑勃·迪倫的(de)傳奇音樂生涯,拍攝過程得到(dào)了(le/liǎo)迪倫本人(rén)的(de)極力配合。紀錄片由1963年迪倫憑《Blowin' in the Wind》等歌曲成爲(wéi / wèi)民謠英雄開始,到(dào)1966年他(tā)在(zài)一(yī / yì /yí)場演唱會上(shàng)首次使用了(le/liǎo)電吉它引起強烈争議爲(wéi / wèi)止。

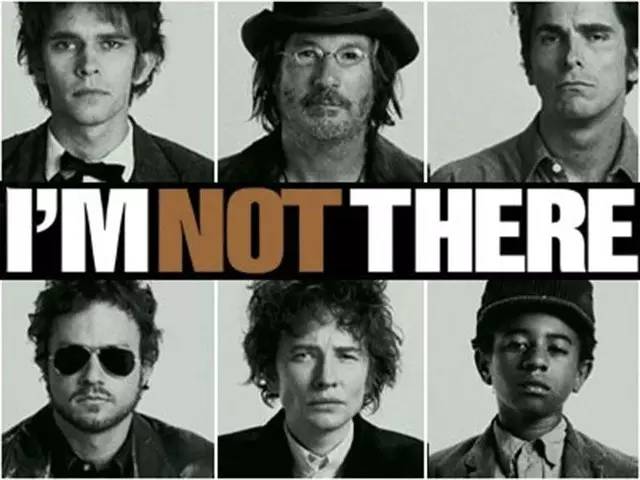

《我不(bù)在(zài)那兒》(I'm Not There)這(zhè)部傳記式的(de)電影,被許多歌迷視爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)解迪倫的(de)必要(yào / yāo)渠道(dào)。導演托德·海因斯别具匠心地(dì / de)挑選了(le/liǎo)六位演員來(lái)扮演不(bù)同階段的(de)迪倫。六位演員中甚至有黑人(rén)和(hé / huò)女人(rén),但他(tā)們無一(yī / yì /yí)不(bù)将迪倫的(de)神韻捕捉到(dào)位。每個(gè)階段的(de)迪倫都不(bù)是(shì)按時(shí)間順序出(chū)現,而(ér)是(shì)互相穿插着出(chū)場。有人(rén)說(shuō),這(zhè)是(shì)一(yī / yì /yí)部拍給迪倫迷的(de)電影,而(ér)不(bù)是(shì)拍給電影迷的(de)電影。